Aux origines du racisme moderne Annonces

Florence Gauthier, Aux origines du racisme moderne, 1789-1791, Paris, CNRS Éditions, 2024, réédition en poche de L'aristocratie de l'épiderme. Le combat de la Société des Citoyens de Couleur (1789-1791), chez le même éditeur en 2007. Nous proposons ici la recension publiée par Yannick Bosc dans la revue Contretemps, en mars 2011.

La Révolution des droits de l'homme, le préjugé de couleur et la domination coloniale

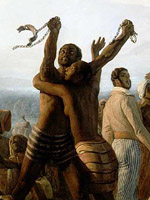

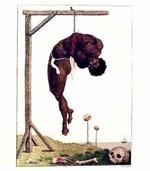

Afin de saisir les enjeux de l'histoire de Julien Raimond et des libres de couleur qui sont au centre de cet ouvrage de Florence Gauthier, il convient d'emblée d'en situer la perspective : celle des révolutions du droit naturel qui couvrent les deux rives de l'Atlantique et concernent trois continents : l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. L'aristocratie de l'épiderme raconte en effet l'un des épisodes essentiels, mais jusqu'alors ignoré, de l'histoire des luttes pour les droits de l'humanité : la dénonciation du préjugé de couleur et de la société coloniale esclavagiste au moment où la Révolution française proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Florence Gauthier étudie la construction de ce préjugé de couleur et sa fonction dans les colonies à esclaves. Contrairement au récit standard de l'historiographie qui tend à les séparer, elle montre que la question de l'esclavage pose, dès le XVIIIe siècle le problème de la domination coloniale. Les sources sur lesquelles elle s'appuie la conduisent également à conclure que, pour comprendre les Révolutions de France et de Saint-Domingue, il ne faut pas les dissocier mais les saisir ensemble, dans la dynamique de leurs échanges. En France, les libres de couleur contribuent ainsi à la structuration du côté gauche de l'Assemblée nationale. Face à eux, le combat sans merci du lobby colonial esclavagiste et ségrégationniste pour maintenir sa domination s'inscrit dans une Contre-Révolution dont il porte tous les masques.

Le site

Le site  Tirée de sa thèse de doctorat Entre esclavage et liberté : esclaves, libres et citoyens de couleur en Guadeloupe, une population en Révolution (1789-1802), l’ouvrage de Frédéric Régent porte sur l’histoire de l’archipel guadeloupéen entre le déclenchement de la Révolution française, qui entraîna un processus révolutionnaire dans les colonies des Amériques, et la politique de reprise en main et de rétablissement de l’esclavage conclue sous Bonaparte. Presque totalement ignoré en France – y compris par un certain nombre de ceux qui sont chargés d’enseigner l’Histoire - le cycle révolutionnaire qui couvre les années 1789 à 1802 se situe, depuis les revendications indépendantistes des décennies 1960-1980 puis les commémorations historiques successives programmées entre 1989 et 2004 (1), au centre de la mémoire populaire guadeloupéenne. En s’intéressant à cette période de l’histoire de la colonie, le livre de Frédéric Régent prend donc place dans ce double contexte totalement opposé sur chacune des rives de la mer océane. C’est à la mesure de ce contexte que se révèle ainsi le double positionnement adopté ici par l’historien : la volonté affirmée de révéler un passé inconnu ou méconnu de ses contemporains, accolée à la silencieuse ambition de remplacer les mythes d’une mémoire brûlante par la froide connaissance scientifique.

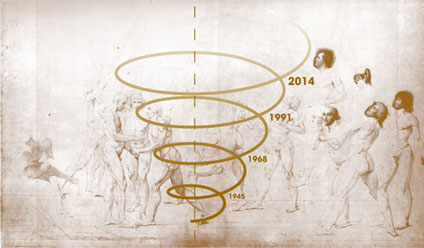

Tirée de sa thèse de doctorat Entre esclavage et liberté : esclaves, libres et citoyens de couleur en Guadeloupe, une population en Révolution (1789-1802), l’ouvrage de Frédéric Régent porte sur l’histoire de l’archipel guadeloupéen entre le déclenchement de la Révolution française, qui entraîna un processus révolutionnaire dans les colonies des Amériques, et la politique de reprise en main et de rétablissement de l’esclavage conclue sous Bonaparte. Presque totalement ignoré en France – y compris par un certain nombre de ceux qui sont chargés d’enseigner l’Histoire - le cycle révolutionnaire qui couvre les années 1789 à 1802 se situe, depuis les revendications indépendantistes des décennies 1960-1980 puis les commémorations historiques successives programmées entre 1989 et 2004 (1), au centre de la mémoire populaire guadeloupéenne. En s’intéressant à cette période de l’histoire de la colonie, le livre de Frédéric Régent prend donc place dans ce double contexte totalement opposé sur chacune des rives de la mer océane. C’est à la mesure de ce contexte que se révèle ainsi le double positionnement adopté ici par l’historien : la volonté affirmée de révéler un passé inconnu ou méconnu de ses contemporains, accolée à la silencieuse ambition de remplacer les mythes d’une mémoire brûlante par la froide connaissance scientifique.