Aux origines du racisme moderne Annonces

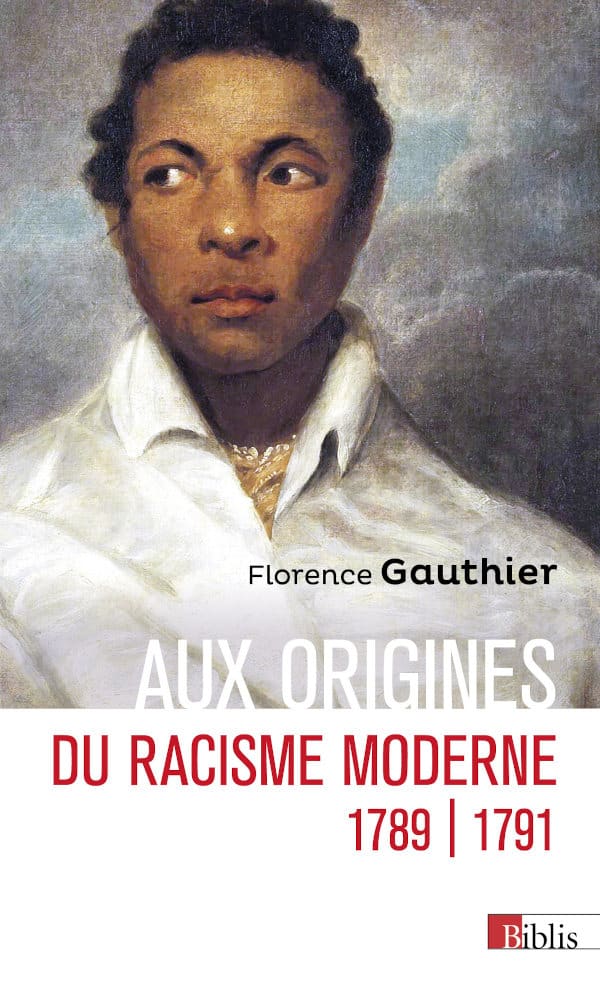

Florence Gauthier, Aux origines du racisme moderne, 1789-1791, Paris, CNRS Éditions, 2024, réédition en poche de L'aristocratie de l'épiderme. Le combat de la Société des Citoyens de Couleur (1789-1791), chez le même éditeur en 2007. Nous proposons ici la recension publiée par Yannick Bosc dans la revue Contretemps, en mars 2011.

La Révolution des droits de l'homme, le préjugé de couleur et la domination coloniale

Afin de saisir les enjeux de l'histoire de Julien Raimond et des libres de couleur qui sont au centre de cet ouvrage de Florence Gauthier, il convient d'emblée d'en situer la perspective : celle des révolutions du droit naturel qui couvrent les deux rives de l'Atlantique et concernent trois continents : l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. L'aristocratie de l'épiderme raconte en effet l'un des épisodes essentiels, mais jusqu'alors ignoré, de l'histoire des luttes pour les droits de l'humanité : la dénonciation du préjugé de couleur et de la société coloniale esclavagiste au moment où la Révolution française proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Florence Gauthier étudie la construction de ce préjugé de couleur et sa fonction dans les colonies à esclaves. Contrairement au récit standard de l'historiographie qui tend à les séparer, elle montre que la question de l'esclavage pose, dès le XVIIIe siècle le problème de la domination coloniale. Les sources sur lesquelles elle s'appuie la conduisent également à conclure que, pour comprendre les Révolutions de France et de Saint-Domingue, il ne faut pas les dissocier mais les saisir ensemble, dans la dynamique de leurs échanges. En France, les libres de couleur contribuent ainsi à la structuration du côté gauche de l'Assemblée nationale. Face à eux, le combat sans merci du lobby colonial esclavagiste et ségrégationniste pour maintenir sa domination s'inscrit dans une Contre-Révolution dont il porte tous les masques.