La Révolution française et le monde Annonces

Séminaire de Master de Marc Belissa (HHIM209), Université Paris X-Nanterre, Jeudi 13h30-15h30 salle D 202 (bâtiment D, 2e étage)

On étudiera dans ce séminaire la dimension extérieure de la Révolution française entre 1789 et 1800 : ses conséquences européennes et mondiales, sa politique extérieure. On s’intéressera en particulier aux mouvements révolutionnaires ou patriotiques en Europe et en Amérique pendant cette période. On insistera sur l’historiographie, les sources et les méthodes pour l’étude de la période révolutionnaire en France et en Europe.

Extrait du chapitre 6 de Républicanisme, patriotisme et Révolution française, Paris, L’Harmattan, collection Logiques historiques, 2005, 360 p., auquel il convient de se reporter pour les références érudites.

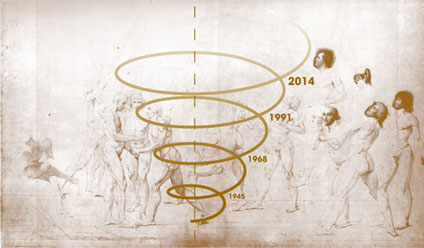

Extrait du chapitre 6 de Républicanisme, patriotisme et Révolution française, Paris, L’Harmattan, collection Logiques historiques, 2005, 360 p., auquel il convient de se reporter pour les références érudites. 1989… Quand le Mur de Berlin s’écroule, la plupart des commentateurs ne résistent pas à l’analogie avec la prise de la Bastille. Quasi instantanément, l’idée qu’une période historique vient de s’achever s’impose comme une évidence. Le Mur qui tombe, c’est la matérialisation physique, voire esthétique, de la fin d’un ordre européen et mondial — celui de Yalta et de Potsdam — qui s’effondre avec la réunification de l’Allemagne. Tout le monde comprend alors que le système international entre dans une phase de redéfinition, de réorganisation transitoire. Depuis, l’idée d’ordre international ou de "nouvel ordre global" est au centre de tous les débats sur l’avenir de la planète. La mondialisation économique, la fin de l’ordre bipolaire de la guerre froide et les difficultés de la reconstruction d’un ordre juridique international font tous les jours l’actualité. Les conflits dans l’ex-Yougoslavie, puis en Afghanistan et au Proche-Orient, la montée de l’unilatéralisme américain, l’effacement de l’ONU, tous ces événements et ces tendances provoquent une interrogation générale sur la nature des relations entre les États, les peuples, les puissances et sur la possibilité d’ordonner juridiquement le désordre des nations. La construction européenne semble s’emballer et échapper en partie aux peuples qui composent l’Europe réelle. Les débats actuels sur l’édification institutionnelle et politique de l’Union européenne contribuent également à mettre au centre du débat contemporain la question de la définition historique de l’ordre européen. Nous avons le sentiment de vivre un moment particulier de l’histoire de l’humanité dans lequel les modèles de l’État-nation et de la souveraineté étatique traversent des mutations décisives. Un sentiment d’urgence émerge de ce débat. On pressent que les réponses théoriques et pratiques aux défis actuels vont déterminer l’avenir de la planète pour toute une période. Comment penser l’ordre international ? Comment le concevoir ? Comment le construire ? Le nouvel ordre mondial est-il déjà en place ou vivons-nous une période de transition dans laquelle on en entrevoit seulement les éléments principaux ? (1)

1989… Quand le Mur de Berlin s’écroule, la plupart des commentateurs ne résistent pas à l’analogie avec la prise de la Bastille. Quasi instantanément, l’idée qu’une période historique vient de s’achever s’impose comme une évidence. Le Mur qui tombe, c’est la matérialisation physique, voire esthétique, de la fin d’un ordre européen et mondial — celui de Yalta et de Potsdam — qui s’effondre avec la réunification de l’Allemagne. Tout le monde comprend alors que le système international entre dans une phase de redéfinition, de réorganisation transitoire. Depuis, l’idée d’ordre international ou de "nouvel ordre global" est au centre de tous les débats sur l’avenir de la planète. La mondialisation économique, la fin de l’ordre bipolaire de la guerre froide et les difficultés de la reconstruction d’un ordre juridique international font tous les jours l’actualité. Les conflits dans l’ex-Yougoslavie, puis en Afghanistan et au Proche-Orient, la montée de l’unilatéralisme américain, l’effacement de l’ONU, tous ces événements et ces tendances provoquent une interrogation générale sur la nature des relations entre les États, les peuples, les puissances et sur la possibilité d’ordonner juridiquement le désordre des nations. La construction européenne semble s’emballer et échapper en partie aux peuples qui composent l’Europe réelle. Les débats actuels sur l’édification institutionnelle et politique de l’Union européenne contribuent également à mettre au centre du débat contemporain la question de la définition historique de l’ordre européen. Nous avons le sentiment de vivre un moment particulier de l’histoire de l’humanité dans lequel les modèles de l’État-nation et de la souveraineté étatique traversent des mutations décisives. Un sentiment d’urgence émerge de ce débat. On pressent que les réponses théoriques et pratiques aux défis actuels vont déterminer l’avenir de la planète pour toute une période. Comment penser l’ordre international ? Comment le concevoir ? Comment le construire ? Le nouvel ordre mondial est-il déjà en place ou vivons-nous une période de transition dans laquelle on en entrevoit seulement les éléments principaux ? (1) Les relations franco-américaines sont un sujet central dans le débat politique contemporain. Certains fustigent un prétendu antiaméricanisme typiquement français ou une francophobie états-unienne manipulée, d’autres mettent en avant la longue tradition d’interactions politiques et militaires entre les deux pays. Mais si les débats (et le plus souvent les diatribes et les imprécations) sur l’antiaméricanisme sont bien présents dans les publications historiques ou journalistiques récentes, on ne peut pas dire que l’étude concrète des relations entre Américains et Français ait été particulièrement à l’honneur ces dernières années. Ce constat est singulièrement pertinent pour la période comprise entre 1776 et 1815. C’est pourtant dans celle-ci que se mettent en place des relations diplomatiques, économiques, culturelles, des images réciproques qui ont contribué à façonner l’histoire de leurs relations.

Les relations franco-américaines sont un sujet central dans le débat politique contemporain. Certains fustigent un prétendu antiaméricanisme typiquement français ou une francophobie états-unienne manipulée, d’autres mettent en avant la longue tradition d’interactions politiques et militaires entre les deux pays. Mais si les débats (et le plus souvent les diatribes et les imprécations) sur l’antiaméricanisme sont bien présents dans les publications historiques ou journalistiques récentes, on ne peut pas dire que l’étude concrète des relations entre Américains et Français ait été particulièrement à l’honneur ces dernières années. Ce constat est singulièrement pertinent pour la période comprise entre 1776 et 1815. C’est pourtant dans celle-ci que se mettent en place des relations diplomatiques, économiques, culturelles, des images réciproques qui ont contribué à façonner l’histoire de leurs relations.